大象文艺周刊119期|蒋蓝:市声、夜声与天籁

市声、夜声与天籁(散文)

蒋 蓝

1078年,东坡在徐州,送老朋友郑彦能回大名府,写诗《送郑户曹》(郑彦能曾任大名府户曹参军),我读到其中“河从百步响,山到九里回。山水自相激,夜声转风雷”之句,这里的“夜声”一词让我久不成寐……

现在的境况是,多半没有万籁俱寂的空间了,无论是置身市区还是山林。距今30多年前乃是我的少年时代,一来到大一些的城市,成都、重庆等,晚上兴奋得难以入睡,细听窗外的动静,车声、喇叭声、敲打声、锅炉启动的声音、来历不明的散架声,配合阑珊的灯火把夜空漂出水红色,往往都会视之为繁华的象征。

想起“市声”一词,应该出自北宋诗人苏舜钦与其哥哥苏舜元作《地动联句》:“坐骇市声死,立怖人足踦。”很显然,苏舜钦兄弟经历了一场罕见的冬季地震,不然就不会说“念此大灾患,必由政瑕疵”,这是指天圣七年(1029年)的京师地震。此处的“市声”,的确是充满烟火气的人间声音,却被地震生生熄灭了。

我每每目睹火树银花的城市,总会感到有一种巨大的、漫无边际的声音萦萦而起,与夜雾一起在楼群间扩展,呈现一种“哈哈哈……”的声音,不像风,也不类似于雨,开窗即来,关窗即无,有点儿近似于一根恒久漏气的管子——它具有永动机的原理。

展开全文

这就是夜声么?

其实人们听到的并非夜声,而是街市或市场的喧闹声,就是俗称的滚滚红尘之音。

钱钟书在《一个偏见》里指出:“寂静并非是声响全无。声响全无是死,不是静;所以但丁说,在地狱里,连太阳都是静悄悄的。寂静可以说是听觉方面的透明状态,正好像空明可以说是视觉方面的静穆。寂静能使人听见平常所听不到的声息,使道德家听见了良心的微语,使诗人们听见了暮色移动的潜息或青草萌芽的幽响。你愈听得见喧闹,你愈听不清声音。惟其人类如此善闹,所以人类相聚而寂不作声,反欠自然。例如开会前的五分钟静默,又如亲人好友,久别重逢,执手无言。这种寂静像怀着胎,充满了未发出的声音的隐动。人籁还有可怕的一点。车马虽喧,跟你在一条水平线上,只在你周围闹。惟有人会对准了你头脑,在你顶上闹……”(《写在人生边上》,福建人民出版社1983年1版)

此处的“隐动”一词,多么神妙!

北宋诗人、画家文同长期生活于山野间,写过《林居》《野居》等大量野趣之作。1071年,他知陵州(今四川省眉山市仁寿县)期间,恰好写有《夜声》一诗:

秋风动衰草,摵摵响夜月。

其下有鸣蛩,到晓啼不歇。

乃知摇落时,众籁自感发。

安得苦吟人,不能为一吷。

在月夜他听到了龙泉山脉一线的风声、草声、蛩声,乃至枯叶飞舞之声。“摵摵”是象声词,形容叶片簌簌掉落的声音。这些从声音可以联想到的大自然起伏,直到天亮也是响个不停。这是冬季,万籁相互感应,生命天道轮回,汇聚而成的大自然之声。其实,这才是真正意义上的夜声。只是在万籁之外,那个苦吟的诗人,却无法发出一声叹气去加入自然的鸣唱。

文同是否如临天籁?

夜声与天籁,似乎又有不同。

东坡的诗句“天籁远兼流水韵,云璈常听步虚声”,仔细分辨,觉得他对庄子哲学,有独到体悟。

什么是天籁?《庄子·齐物论》说:“夫吹万不同,而使其自已也,咸其自取,怒者其谁邪?”风刮雨来,万物之气势是“吹”出来的,“吹”的味道无穷。庄子于是起了一个名词叫作“吹万”。这样看来,天籁既可具体化,但也似乎不会过于靠近,过于具体地翘起嘴喙,奋力一“吹”。毕竟“人籁”可称为丝竹箫笛之声,“地籁”可称为“众窍”之声。声音之所以千差万别,乃是由于各个的自然形态所致,但是,主宰它们发出声音的是谁?

这是风吗?

在林林总总的声音汇聚里,前后、大小的声音鳞次栉比,互相呼应。一旦狂风吹过去以后,一切孔窍都恢复平静,空寂无声。只有小草还在轻轻摇摆……

当然,这其中还有更为奇特的“蚯蚓之声”。

竖起耳朵,在万籁俱寂之夜的山区,可以听到蚯蚓发出的“嗷—嗷—嗷”之声,既拖长而又持续。这可能是雄性唤雌性,或消化泥土发出的声音。四川民间俗称的蛐蟮能叫。它身上每节有一小孔,蠕动时将体腔内的空气往外泄,发出“沙沙沙”声音;有人比拟为“唧唧唧”的声音,尾声拖得较长。还可以发现,红蛐蟮不叫,粗一些的绿蛐蟮叫,清晨和傍晚能听见,特别是晴天暴热后,蚯蚓皮肤伸缩,发出“唧唧唧”的叫声,比蟋蟀声小得多。总的说,这并非妄言,只是有待于科学的进一步研究。

古人心细,对蚯蚓能鸣曾有记载。唐代东方虬《蚯蚓赋》:“雨欲坠而乃见,暑既至而先鸣。”就说蚯蚓能鸣唱。晋代葛洪《抱朴子·博喻》:“蚯蚓无口而扬声。”从宋代罗愿《尔雅翼》记载“今江东呼为歌女”,并说“张衡云:‘土蟮鸣则阜螽跳。’”从所引用张衡的话来看,推测国人关于蚯蚓能鸣的最早记载,可上溯到汉代。(【宋】李石、【清】陈逢衡《续博物志疏证》,凤凰出版社2017年版,第230页)

宋代欧阳修的《杂说》,其序说:“夏六月,暑雨既止……欧阳子坐于树间,闻草同蚯蚓之声益急,其感于耳目者,有动乎其中?”他就讲他听见蚯蚓的叫声。《杂说》进一步说:“其声若号若呼,若啸若歌。”蚯蚓能鸣,但其声绝不如蝉声和纺织娘声的嘹亮和悦耳。正因这样,才为不少的人忽略。称为“歌女”,或其声“若号若呼”,“若啸若歌”,若“笛韵”,不免言过于夸大了。

在我看来,天籁于有声和无声、有心与无心之间。天籁为什么是无声的呢?因为它是自然本来之力,不赋予在具体之物上就无法显出声音。就是说,天籁固然有,但因外物而起。

人籁气吹,地籁风吹,天籁自取。所以说,天籁无声,物和人如果归于自性,那么就是听到天籁了。

所以钱钟书认为:“人籁是寂静的致命伤,天籁是能和寂静溶为一片的。风声涛声之于寂静,正如风之于空气,涛之于海水,是一是二。”

我们明白了天籁无声,也就不难理喻“大爱不宣”“大音希声”了。

再反过来看,文同在龙泉山的季候里,再次心证了《庄子》的至高哲学。当然,他通过竹林的喧哗,肯定听到了天籁加诸人籁、地籁的另外一种声音。

这是“于无声处听惊雷”吗?似乎不是,古典的耳朵里臆想的应是缥缈的箫声。

学习东坡这首《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》:

落日绣帘卷,亭下水连空。

知君为我新作,窗户湿青红。

长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿。

认得醉翁语,山色有无中。

一千顷,都镜净,倒碧峰。

忽然浪起,掀舞一叶白头翁。

堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。

一点浩然气,千里快哉风。

欧阳修于庆历八年(1048年)知扬州时建立的平山堂,他曾经四过平山堂,此处联结着东坡对恩师的崇敬深情。当年十月,东坡在平山堂挥毫,东坡的好友张嘉甫日后对人描述那一盛况:“时红妆成轮,名士堵立,看其落笔置墨,目送万里,殆欲仙去尔。”

张偓佺就是张怀民,那位陪着东坡去承天寺夜游的人。苏轼给张怀民的亭子命名,叫“快哉”,这两个字出自宋玉的《风赋》。兰台公子宋玉所说的“大王之雄风”与“庶人之雌风”,大王的风是由香草吹入宫殿,百姓的风是吹到破房子里,容易让人生病。宋玉的本意,应是悲天悯人,同情百姓的疾苦。他认为“雄风”才属于天籁。尽管他歌颂权力以致如此地步,其实是承袭了庄子对风进行分类的描写法。但实际上,宋玉是强调“物不齐”的极端之态。而东坡否定了宋玉看法,提出了自己的“天籁观”,他把认识的焦点从“风”拉回到了“人”身上,回归主体。在东坡看来,宋玉不懂得庄子所说的天籁对任何人都是一样的,人无论在什么样的处境下,不管贫困还是富有,不论百姓还是君主,惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色。“一旦处在体道的精神愉悦之中,便人就能不为外物所累,顺物自然,就可以臻于‘逍遥’之境。由此可知,与之相对的,处于这种境界之时主体所发之声,便是东坡的心目中的天籁之音。”(江梅玲《〈水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺〉一词中的“老翁形象”》,《乐山师院学报》2019年第7期)

这就是说,东坡认为“天籁”是有声的。一点浩然气,千里快哉风。

至于宋代李曾伯《满江红(再和)》却这样说:“天籁无声随物应,阳春有脚从中入。”这就要让读者的境界臻于事物深处,方能彻悟。

现在我面临的情况,是有人在醉意深沉的马路上唱歌,声音嘶哑,偶尔插入了一声白鹭的干号。鹭鸟在锦江亮翅,路灯下白若餐巾纸。

有声的天籁,无声的天籁,都好!

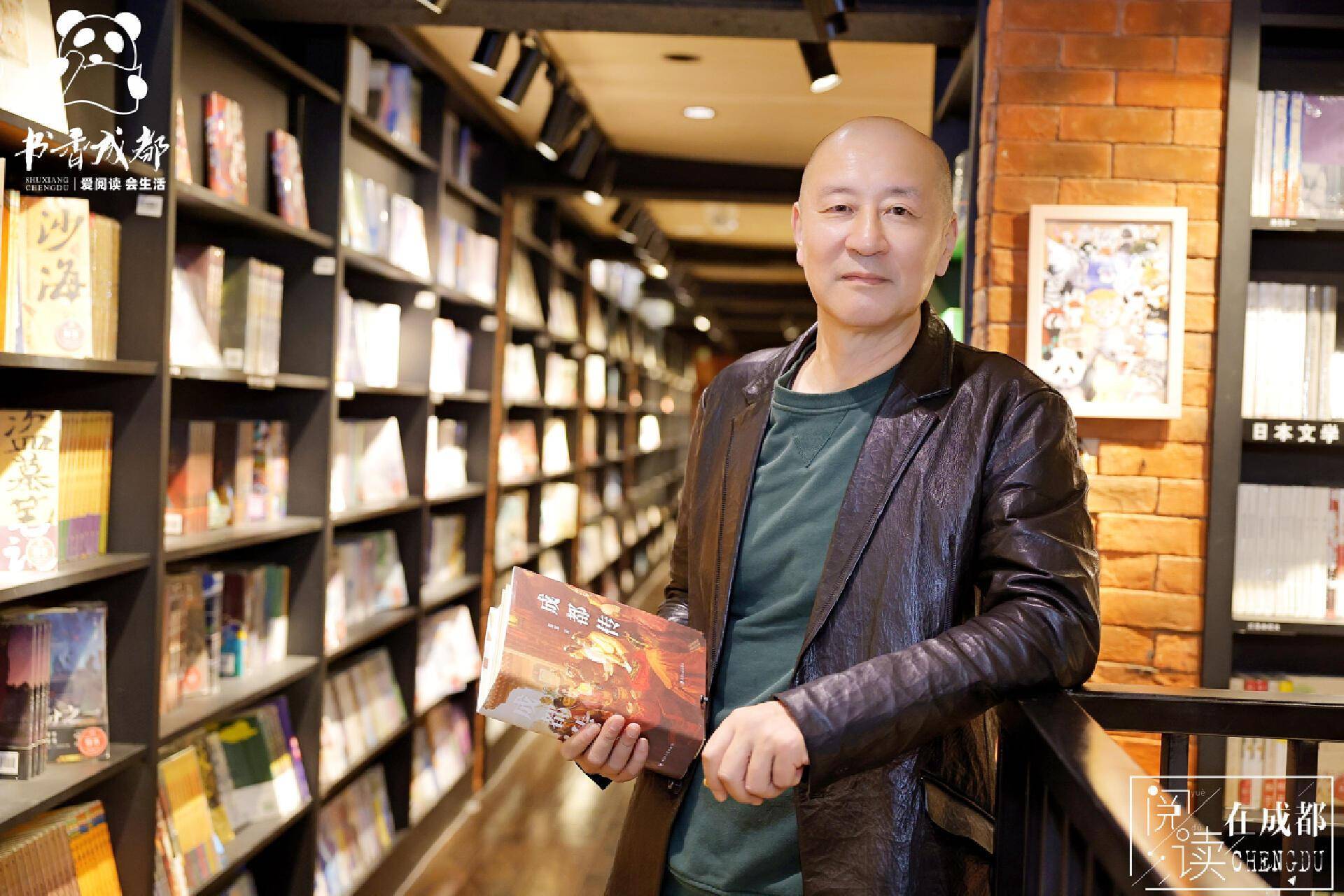

作者简介

蒋蓝,诗人,散文家。中国作家协会散文委员会委员,四川省作协副主席,四川大学文新学院特聘导师,四川文理学院、成都文理学院客座教授。已出版《苏东坡辞典》《成都传》《蜀人记:当代四川奇人录》等。

来源:大象文艺周刊

编辑:姚泽旭

编审:闫钰

终审:王一帆

评论